WEB連載「うろん紀行」が2021年8月に

書き下ろしを加えて書籍として代わりに読む人から刊行されました。

詳しくはこちらから。

第6回 金沢文庫

名前が変わった。違う姓を持つ人物と日本で婚姻届を出し、新しい名前になった。名前が変わると、たくさんの書類にいままでの名前と新しい名前を書く必要がある。あまり好きではない自分の筆跡で記された、つんと澄ましてたたずんでいる新しい名前。これが本当にわたしを指し示す言葉なのだろうか。さんずいが二つもあって濡れそぼっているみたいだし、トレンディドラマの登場人物のように気取った軽薄な名前なのだ。わたしには全く似つかわしくない。

わたしの下の名前はS音ではじまるため口に出しにくい。そのため友達は、苗字でわたしを呼んだ。しかし、その苗字を含んだいままでの名前はもうない。新しい名前はどこかよそよそしく、たとえ呼ばれてもわたしは振り向かないだろう。わたしは全くの名無しになってしまったような気がした。

けれども、わたしは「わかしょ文庫」だ。事前に他の名前をつけておいたおかげで、すんでのところで名無しにはならなかった。誰もわたしに「中島みゆきソング・ブック」のようなすてきな名前をつけてくれなかったから、わたしはわたし自身に「わかしょ文庫」という名前をつけたのだった。しかし、わたしは「わかしょ文庫」とは一体どういったものなのか、よくわかっていない。本のコレクションのことなのか、自主出版レーベルのことなのか。同人サークルなのか、それとも一個人を指しているのか。わたし以外の誰かがその名を口にしようものなら、照れくささと羞恥の気持ちでいっぱいになってしまう。

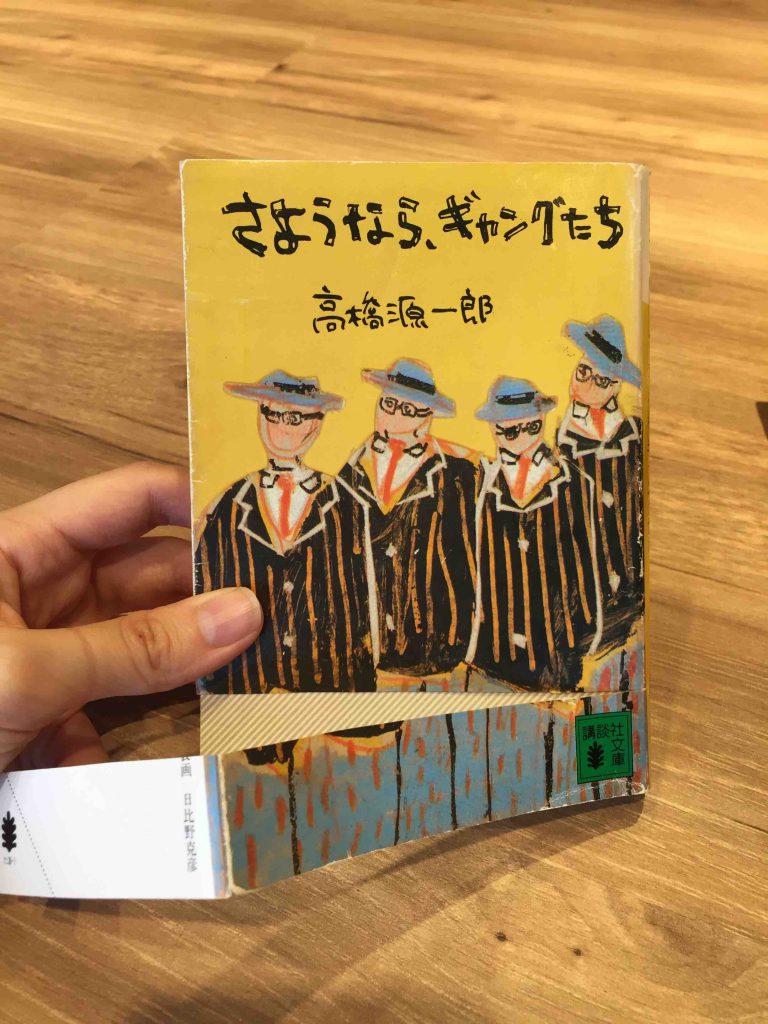

今こそ「わかしょ文庫」に向き合う時が来た。きっとふさわしい場所があるはずだ。わたしは高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』、それに『さよならクリストファー・ロビン』を手にして、金沢文庫駅へと向かった。

電車のなかで、文庫という文字を含むいくつかの言葉の意味を調べた。Wikipediaによれば以下のとおり。

文庫……文書、図書を収蔵する倉庫のことで、まとまった蔵書、コレクションのことをいう。さらに、それを所蔵・公開する図書館や、まとまった形態によって出版される叢書のこと。

文庫本……多数の読者が見込まれる書籍を収めた小型の叢書。多くはA6判で、並製のため廉価。(中略)1927年創刊の岩波文庫が古典の普及を目的として発刊され、戦後には多数の出版社から出された。

金沢文庫 ……鎌倉時代中期の日本において、金沢流北条氏の北条実時が設けた日本最古の武家文庫。

金沢文庫駅 ……神奈川県横浜市金沢区谷津町にある、京浜急行電鉄本線の駅である。かなざわぶんこ、と発音する。「文庫」と呼ばれる場合がある。

北条実時が設立した金沢文庫は現在、神奈川県立の歴史博物館になっている。わたしは見学をするつもりでいた。鎌倉時代の武家社会に思いを馳せ、そういえば「わかしょ文庫」ってなんのことでしたっけね、わたしはわたし、などとお茶を濁して原稿を終わらせようと企てていたのだ。しかし残念ながら、空調設備改修工事のために三月下旬まで休館だという。企てというのは往々にしてうまくいかないものだ。

時速120キロメートル程度の速度だという京浜急行電鉄の快特に乗る。寒さを紛らわせるために貧乏ゆすりをしながら、わたしはあらためて今回の取材をどう進めたものか、考えあぐねていた。

金沢文庫駅は快特が止まるだけあって大きな駅で、改札を出てすぐにパン屋や服屋がはいっているのが見えた。電車の行き来にかかわらず人々はひっきりなしに駅へとやってきて、足早に通り過ぎて行く。早歩きでないと寒さが身体にしみてこたえるからだろう。外の気温は6度、雨が静かに降っていた。階段を降りると駅前には巨大な駐輪場があるほか、再開発の計画でもあるのか、だだっぴろい空間が立ち入り禁止のデッドスペースになっている。金属製の柵が檻のようにも見えた。

今日は寒いみたいだし、博物館まで行くことにしなくてよかったのかもしれない。わたしは内心でそんな言い訳をしながら、駅前のミスタードーナツへはいった。ドーナツをいくつかと飲み放題のカフェオレを注文し、二階にあがって席につく。パーカーにジーンズ姿の十代の女の子がわたしの隣に座り、参考書とノートをがばりと広げた。どうやら英語の試験勉強をしているようだ。懐かしい。わたしもかつて高校生のとき、駅前のミスタードーナツでよく試験勉強をしていた。なぜならミスタードーナツではカフェオレが飲み放題だからだ。よく飲みすぎてカフェインに反応してしまい、指先の震えが止まらなくなっていた。こうして勉強なんかしても、とどのつまりは何者にもなることができずに死んでしまうんだろう。そんなことをよく思っていた。この女の子はカフェオレをおかわりしても、自分の正体を見失って不安でたまらなくなったりはしないのだろうか。

火傷をしないよう慎重にカフェオレをすする。シナモンドーナツはかじろうとする間にシナモンがほとんどこぼれ落ちてしまった。わたしは口の中のものをほおばりながら『さようなら、ギャングたち』のページをめくった。

『さようなら、ギャングたち』は、人々が自分の名前を自分でつけるようになった世界が舞台だ。詩の学校で詩を教える「わたし」と、「わたし」が名付けた恋人「中島みゆきソング・ブック」、そして「おしのギャング」「ちびのギャング」「でぶのギャング」「美しいギャング」といったギャングたちが登場する。

わたしが持っている『さようなら、ギャングたち』の文庫本は、それほど親しくない友人に貸したところ、カバーの下部が刃物かなにかで切られて返ってきた。無残なものだった。友人はギャングたちにそれほどむかついたのだろうか。大丈夫だよ、どうせギャングたちは一人残らず死ぬんだ。

しばらく読み進めながら、こうしてゆっくりするのは久しぶりだなとしみじみとした。毎日暮らすだけで精一杯で、腰を据えて読書をするということができていなかった。たとえばこないだは、祖父の見舞いのために北海道へ戻っていた。最低でも二か月に一度は会いにいかないと、わたしのことが誰だかわからなくなってしまうからだ。自分でも老いつつあることがわかるらしく、すっかり元気をなくした様子で、祖父は誰に語りかけるでもなくこう言っていた。

「あれはなんて言ったっけなあ。あれだ。みかんじゃないんだ。上のほうが出っ張っていてなあ」

スキンヘッドに強面の祖父はかつて、やくざ者に間違われることも多かった。しかしいまとなっては、頭のなかに閉じこもったまま出てこようとしない言葉に困り果てる無力な老人になり果てていた。わたしは必死に祖父を助けようとした。どんな色なの? 大きさは? しかしわたしの発した「色」や「大きさ」といった言葉すら、祖父に届いているようには思えなかった。

「おしのギャング」の目には涙がにじんでいた。それは絶望の涙だった。

「ゆっくり」とわたしは言った。

「ゆっくり見てごらんなさい。あわてることなんかないんですよ」

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。

まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。「おしのギャング」はすっかりうちのめされ、ギブ・アップ寸前だった。

行けども行けどもつづいている空白の頁の荒野に、「おしのギャング」は力なくすわりこんだ。

「しっかり!止まらないで!」とわたしは言った。[1, pp.204-205]

祖父はまごついていた。どもり、いくつかの不正解の言葉を発して、ふいに

「なんて言ったか。デコポンって言ったかな」

ぽろりと正解の言葉がこぼれおちた。祖父はぴんと来ない様子だった。なんとか正解の言葉をその場に刻みつけたくて、わたしは

「ああ、デコポンね。デコポン、デコポン」

デコポン、デコポンと、なおも繰り返し馬鹿のように唱えた。デコポン。この世でもっとも光り輝く、黄金のような美しい言葉だと思った。

祖父の家に行ったはいいが、とりたててすべきこともなかった。わたしはアルバムを引っ張り出して、二十年以上前のわたしと祖父が並んで芋を掘っている写真を見つけ出した。新しい名前のことなんかつゆ知らず、いままでの名前そのものであるわたしだ。その写真をじいっと見てから、祖父は言った。

「もう、誰が誰だかわからんな」

名無しになったわたしは黙ってそれを聞いていた。

祖父から言葉が抜け落ちていく。周りにも自分にも厳しくしっかり者で、ボイラーの修理から池の増築工事までひとりでなんでもできた祖父。祖父を形作り、祖父そのものだった言葉たちが失われていこうとしていた。祖父の記憶が、知恵が、思考が、人生が、何もかもが消えてなくなっていく。祖父は言葉を失うことで何者でもなくなろうとしている。

祖父はふとした時に、いままで決して見せることのなかった表情をするようになった。何の言葉も出てこないのにぽかんと開いた口は、だらしなく開ききった肛門のようだった。光を失ったガラス玉の瞳に、祖父にとって何者でもない人間が映っていた。おずおずとこちらをのぞきこむその人物は、まぎれもなくわたしの外見をしていた。わたしはその人物から目を背けた。

「もうおわりだ」

「春には生きていないかもしれないからな」

生きることをすぐに諦めようとする祖父に、この世にいるよう思いとどまらせるようなことを何も言えなかった。気まずい沈黙のなか、ふと『さよならクリストファー・ロビン』のことを思い出した。あらゆる物語の登場人物たちが仲良く暮らしていたのに、ある日虚無が訪れて何もかもが消滅してしまう。わたしたちはまるで、その世界のイーヨーとプーのようだった。

「プー、いままで、ありがとう」

「なにをいいだすんだ、イーヨー」

「ぼくはバカで、ノロマで、陰気だろ? それに、ぜんぜん、勤勉でもない。もう、いくら書いても楽しくないんだ。だから、もう、なにも書かないことに決めたんだ」

「イーヨー! 行っちゃ、ダメだ!」

「行く? どこへ? みんながいう『虚無』とやらに? ねえ、プー、ぼくはね、もう、『虚無』に憧れているのかもしれない。『虚無』に抱かれて、眠ってしまいたいのかもしれないんだ」[2, p.22]

『さよならクリストファー・ロビン』の登場人物たちは、消えてしまわないよう、必死で自分の物語を書く。それが虚無に飲み込まれない唯一の方法だからだ。しかしみんな疲れ果て、書くことをやめてしまう。そうしてイーヨーも、ピグレットも、ティガーですらも消えてしまう。

虚無に飲み込まれようとする祖父のかわりに、わたしが言葉を尽くしてあげたい。まるで輸血みたいに、わたしの言葉を祖父の身体に注ぎ込みたい。けれどもきっとそうしたところで、プーとクリストファー・ロビンが迎えた運命と同じ結末が待っているだけだろう。自分が選びとった言葉だけが自分をつくることができる。わたしにはせいぜい、祖父が言葉を使うよう手助けをしてあげることしかできない。でももしかしたら、それすらもわたしの自分勝手さの表れにすぎないのだろうか。

わたしは深く息を吸い、ゆっくり吐いた。金沢文庫のミスタードーナツにこもってから、かれこれ六時間も過ぎていた。結局、他にはどこにも行かなかった。外はもう真っ暗で、カフェオレを七杯も飲んでしまったから指先が震えている。これではどんな言葉をタイピングしても間違えてしまうだろう。

でも書かなければ。「わかしょ文庫」でいるためには書き続けなければいけない。他ならぬわたし自身が書いているあいだだけ「わかしょ文庫」は存在する。わたしは「わかしょ文庫」を生きることができる。でも、ひとたびやめれば、虚無がやってきてしまう。何者でもないわたしは虚無に飲み込まれたが最後、あっけなく消えてしまうだろう。

わたしは「わかしょ文庫」だ。他ならぬわたし自身がそう決めた。震える手で書き続けるかぎり、そうなのだ。ただの会社員に過ぎなくても、わたしは「わかしょ文庫」を生きる。虚無が来るにはまだ早い。

(つづく)

参考文献

1. 高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』(講談社文庫)、一九八五年

2. 高橋源一郎『さよならクリストファー・ロビン』(新潮社)、二〇一二年

著者紹介:わかしょ文庫(わかしょぶんこ) 91年生まれ。都内在住の会社員。昨年5月に出したエッセイ集「ランバダ」がひそかに話題を呼ぶ。11月に文学フリマ東京に出品した続編「ランバダ vol.2」も好評を博す。Twitter @wakasho_bunko

わかしょ文庫さんの『ランバダ vol.1』『ランバダ vol.2』が代わりに読む人ブックストアでも購入いただけます。