WEB連載「うろん紀行」が2021年8月に

書き下ろしを加えて書籍として代わりに読む人から刊行されました。

詳しくはこちらから。

第10回 高輪ゲートウェイ

ドリフターズの曲なら「ゴーウェスト」が一番好きだ。人形劇「飛べ!孫悟空」の挿入歌で、西遊記、すなわち西へ向かうから、ウエスタン調になっているのもひねりが効いていておもしろい。小声で口ずさみながらわたしは最寄り駅へと向かう。ニンニキニキニキニンニキニキニキニニンが三蔵。馬に乗ったいかりや長介のことを思い浮かべる。

今回は開業したばかりの、高輪ゲートウェイ駅が目的地だ。オリンピックのため、2020年3月14日に暫定開業した。肝心の2020年東京五輪は幻となってしまったが。はるか遠くギリシャのアテネから運ばれた聖火は、いまだ福島でくすぶっている。

週末だというのに電車の乗客はまばらだった。しかも、ほぼ全員がマスクをしている。子供たちが話すときもひそひそ声だし、咳払いなんて誰もしない。みんな身体をせいいっぱい縮こませている。乗り換えた品川駅も閑散としていて、都市開発に失敗した地方都市を思わせた。そこから山手線でひと駅で高輪ゲートウェイ駅である。

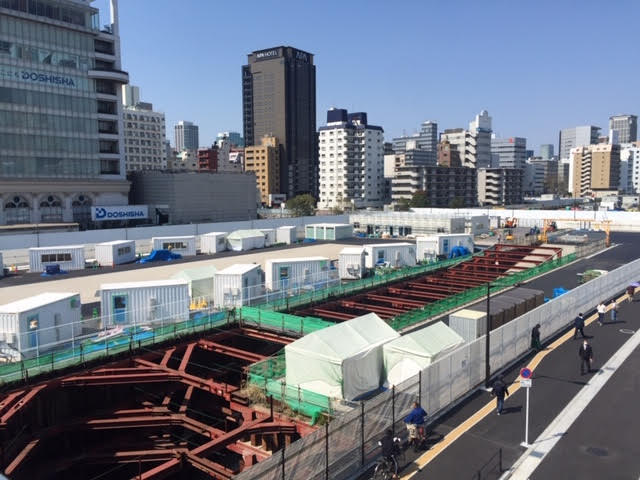

高輪ゲートウェイ駅も、数えるほどしか人がいなかった。開業したての頃は、新駅がどんなものか、テレビだけでは飽き足らず自分の目で確かめたい人たちが大勢押しかけ、手持無沙汰にうろうろとしては、木目調の床などの写真を撮っていた。なぜ知っているかというとわたしもまたその一人だったし、その実、高輪ゲートウェイ駅は定期圏内のため、週五、行きと帰りの計十回は通り過ぎているからだ。工事中の頃から眺めては、ああ、屋根がついたなあ、などと観察してきた馴染みのある駅なのである。

ホームから二階へあがると、光は通すが熱は通さないというハイテクな屋根のおかげで明るい。掃除用ロボットがひとりでに動いている。店員のいない自動精算のコンビニや三階のスターバックスは休業中だ。

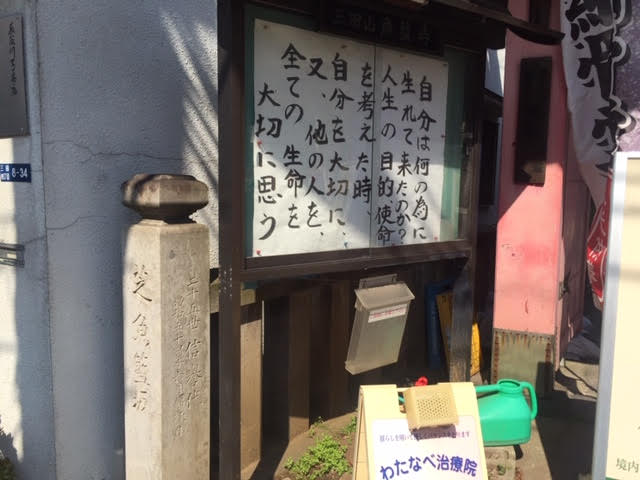

改札を抜けると、外は気持ちよく晴れていた。今日は牧野信一『ゼーロン』を読もうと思う。近頃、ニュースを見ても肩を落とすことが多く、通勤を含めた自分の一挙一動が怪しいものに感じられた。過去の行いを悔い改めることも増えた。罪悪感なしに日々を過ごすことが難しくなり、悶々としていたのだ。そんな折にこの連載の原稿を書くのであれば、なにか突拍子もなく愉快な作品を題材にしたいなと考えて、わたしは牧野信一に思い至ったのだ。調べると、彼は代表作の『ゼーロン』を書いたときに泉岳寺近辺に住んでいたことがわかり、鳥肌が立った。ちょうど、開業したばかりの高輪ゲートウェイ駅を題材にすることも考えていたのだ。高輪ゲートウェイ駅から泉岳寺までは目と鼻の先である。

牧野信一は大正に私小説の作家として世に出た後、古代ギリシャや中世ヨーロッパの世界を見立てたヘンテコでナンセンスな幻想小説を書いて、そのあとまた私小説ばかり書く作家へと戻り、三十九歳で縊死した。『ゼーロン』はユーモラスな中期の代表作であり、スラップスティックな喜劇だ。語り手の「私」は、「マキノ氏像」という自分をモデルにしたブロンズの胸像を、地元の小田原で処分しようとする。道中は険しい山道であるため、かつて可愛がっていたゼーロンという馬を借りて、乗って持って行くことにした。ところが、かつては名馬であったゼーロンは今では駄馬に成り下がり、言うことを聞いてくれないのだという。

私が今日の目的について水車小屋の主 に語った後に、杖を棄て、ゼーロンを 曳 き出そうとすると彼は、その杖を 鞭 にする要があるだろう――

「こいつ飛んでもない 驢馬 になってしまったんで……」と厭世的な 面持 を浮べた。(中略)

「ゼーロン!」

私は、鞭など 怖 ろしいもののように目もくれずに愛馬の首に 取縋 った。「お前に鞭が必要だなんてどうして信じられよう。お前を打つくらいならば、僕は自分が打たれた方がましだよ。」[p.38-39]

高輪ゲートウェイ駅を出ると、あたりは作りたての黒いアスファルトと、それを覆う白い衝立で、ぐるりと迂回をしないと西へ行けないことがわかった。一方、ゼーロンは主人のいうことを聞いて歩みを進めるよりも、思うがままに草を食べることに夢中になっていた。「私」は Ballad を吟じることでゼーロンを奮起させようとする。

「五月の朝まだきに、一片の花やかなる雲を追って、この愚かなアルキメデスの後輩にユレーカ!を叫ばしめたお前は、僕のペガサスではなかったか! 全能の愛のために、意思の上に作用する審美のために、 苦悶 の陶酔の 裡 に真理の花を探し 索 めんがために、エピクテート学校の体育場へ 馳 せ参ずるストア学生の、お前は勇敢なロシナンテではなかったか!」

私は 鞍 を 叩 きながら、将士皆な 盃 と 剣 を挙げて王に誓いたり、われこそ王の冠の、失われたる宝石を……と、歌い続けて 拳 を振り廻したが頑強な驢馬はビクともしなかった。[p.41-42]

のんびりと歩みを進めて都営浅草線の泉岳寺駅までたどり着くと、伊皿子坂がある。坂に面したデイリーヤマザキであるものを探し求めたが、なかったのであきらめた。勾配の険しいこのあたり、特に牧野が作品に書いたこともある魚籃坂を歩くにあたって、わたしもゼーロンの力を借りたい。だから、コンミートをつまみに一杯飲もうと思ったのだ。

左手奥が泉岳寺だなと思いながら、道なりに右折する。NHK交響楽団ってここにあるのか、などと思いながら歩くと、三田四丁目の看板があった。このあたりに牧野は住んでいたはずだ。ローソンがあったので中にはいり、真っ先に缶詰めのコーナーへと向かう。そうすると、コンミートがあった! プラスチックのケースに入って行儀よく並んでいた。もう、ぜんまいをネジネジするタイプのものは販売していないのだろうか。発泡酒と、小さなマヨネーズも購入した。

伊皿子坂はいつのまにか魚籃坂になっている。今度は下り坂だ。ほうぼうで桜が咲いていた。わたしは、花見という体にしたいなと考えた。ちょうどオフィスビルの階段のところが、日陰になっていてよさそうな気がした。わたしはそこへ行って座り込み、プルタブをつまんで発泡酒を開けると、プシュというかすかな音がした。あっ! 割り箸をつけてもらうのを忘れている。まさか店員も、このまま路上で飲酒するつもりだとは思わなかったのだろう。わたしは困りながらも、アルミの中蓋を折って即席のスプーンにして、マヨネーズをちょっと出して混ぜた。マスクを顎までおろして発泡酒をすすり、コンミートをつまむ。コンビーフと比べて、やはり馬がはいっていたほうが、筋が感じられて食べ応えもありいい気がする。なんとなく悪いことをしている気になりながら、わたしは『ゼーロン』の続きをまた読み進めた。

その時であった、ゼーロンが再び頑強な驢馬に化して立ちすくんでしまったのは――。ワーッ! と私は、絶体絶命の悲鳴を挙げて、夢中でゼーロンの尻っぺたを力まかせに 擲 りつけた。

と彼は、面白そうにピョンピョンと跳ねて、ものの十間ばかり先へ行って、再び木馬になっている。まるで私を 嘲弄 しているみたいな 恰好 で、ぼんやりこっちを振り返ったりしているのだ。(中略)――私は、こんな聞き分けを忘れた畜生に、以前の親愛を持って、追憶の歌を鞭にしていたことなどを思い出すと無性に 肚 が立って、

「馬鹿!」

と叫びながら、再び追いつくと、私はもう息も絶え絶えの姿であったが、 阿修羅 になって、左右の腕でところ構わず張りたおした。

ゼーロンの蹄は、浮かれたように石ころを蹴って、また少しの先まで進んだ。

「地獄の驢馬奴!」[p.52-53]

カートゥーンのようだ。ゼーロンは眠たそうな顔をした鼻の穴の大きい鈍重な驢馬で、その癖、効果音を派手に鳴らしながら動き回る。「私」は怒って、全身から湯気が立ち上っている、そんなイメージが浮かぶ。ふと視線を上げると、マスクをした子供が不安そうな表情でわたしのコンミートを眺めていた。わたしは喉を鳴らして発泡酒を胃袋へ流し込み、コンミートをがつがつと食べきった。本に視線を戻す。

「私」はゼーロンをなだめすかしているうちに、村が火事になっていることに気がつく。それを告げる半鐘が、暗号法で自分に語りかけているように聞こえる。半鐘は

「お前の、その背中の重荷の売却法を教えてやろうよ。」[p.57]

と語りかけているように「私」には聞こえるのだが、売却法とは、父親の像として自分の像を売る、というものだったことで「私」はショックを受ける。肖像画を前にしてすら陰気な虚無感に襲われるほどに、父親を忌み嫌っているからだ。「私」は狂乱状態に陥ってしまう。

本を一度閉じると、風が吹き、それに合わせて向かいのお寺の境内に生えている桜の花びらが舞っているのが見えた。細やかなその軌跡を眺めていると、しゃがんでいることもあってか酔いがすぐにまわり、朦朧としはじめた。わたしはしばらく頭を抱えてじっとしていた。今日はこの辺でおしまいだろう。

だが物語は終わらず、ゼーロンとともにクライマックスへと突っ走る。時勢についていけず弱っているわたしは『ゼーロン』の世界にのっとられてしまった。それはしゃくりあげるような読点で繋げられた、刻一刻とイメージの増幅する混乱と狂気の世界だ。膨らみ続ける破裂寸前のいびつな風船のような終末の幻影を魚藍坂に残して、わたしは逃げ帰ることにした。

私は、ゼーロンの臀部を敵に激烈な必死の拳闘を続けて、降り坂に差しかかった。驢馬の 尻尾 は水車のしぶきのように私の顔に降りかかった。その 隙間 からチラチラと行手を眺めると、国境の大山脈は真紫に冴えて、ヤグラ嶽の頂きが僅かに 茜 色に光っていた。山裾一面の森は森閑として、もう薄暗く、突き飛ばされるごとにバッタのように驚いてハードル跳びを続けて行く奇態な跛馬と、その残酷な 馭者 との直下の眼下から 深潭 のように広漠した夢魔を湛えていた。――背中の像が生を得て、そしてまた、あの肖像画の主が空に抜け出て、沼を渡り、山へ飛び、飜っては私の腕を執り、ゼーロンが後脚で立ち上り――宙に舞い、霞みを 喰 いながら、 変梃 な身振りで面白そうにロココ風の「 四人組の踊り 」を踊っていた。綺麗な眺めだ! と思って私は震えながら荘厳な景色に 見惚 れた。[p.58-59]

(つづく)

参考文献

牧野信一『ゼーロン・淡雪 他十一編』(岩波文庫)、一九九〇年

本寄稿のための取材は緊急事態宣言が発表される以前に、感染防止対策の上で行いました。(編集部)

著者紹介:わかしょ文庫(わかしょぶんこ) 91年生まれ。都内在住の会社員。昨年5月に出したエッセイ集「ランバダ」がひそかに話題を呼ぶ。11月に文学フリマ東京に出品した続編「ランバダ vol.2」も好評を博す。Twitter @wakasho_bunko

わかしょ文庫さんの『ランバダ vol.1』『ランバダ vol.2』が代わりに読む人ブックストアでも購入いただけます。